ウイルスを抑えているHIV陽性者は健康なのか?病気なのか?

健康生成論という考え方

かつて病気は次の流れ図のように考えられていました。健康の期間と病気の期間は下に示しています。

しかし、今の日本で「医者に治ったといわれる」病気は風邪やインフルエンザなど急性の病気だけです。生活習慣病と言われているような、高血圧や糖尿病をはじめ、花粉症やアトピー性皮膚炎など、症状緩和の薬を飲み続け、生活習慣を見直し、これを生涯続けていく、という病気がほとんどになっています。健康の意味や定義について、病気か、病気でないか、という単純な問題ではなくなってきています。

この健康の意味と考え方について、新たな別の見方を提案したのがイスラエルの健康社会学者アーロン・アントノフスキー(1923-1994)です。

アントノフスキーの発想の源

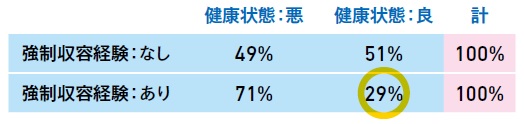

アントノフスキーは1970年代にイスラエル在住の更年期女性を対象とした健康調査を行いました。この女性たちは第二次世界大戦時には20歳前後であり、ユダヤ人強制収容所に入所した経験の有無と健康との関係を検討したところ次の表のような結果になりました。

強制収容経験者の71%が低い健康であることは、通常であれば過酷な収容所経験が健康に影響していると考えるでしょう。しかしアントノフスキーは29%の人が強制収容経験があるにもかかわらず健康であるという事実のほうに目を向けました。そして、過酷な経験をしても元気な人々に共通する要素は何か? 何が健康を作るのか? という問いが生まれました。

アントノフスキーは、従来医学が行ってきた「何が病気をつくるのか?」という考え方を「疾病生成論」と呼びました。疾病生成論では、病気を作る要素を危険因子(リスク・ファクター)と呼び、危険因子を取り除くことが行われます。例えば、タバコが肺がんを起こすことがわかっているので禁煙の指導や治療が行われます。がん細胞はほっておくと増殖して体を蝕むので手術や薬で取りましょう、となります。

それに対して、先ほどの強制収容所経験の研究で生じた「何が健康をつくるのか?」という考え方を「健康生成論」と呼びました。疾病生成論の危険因子に対して、健康生成論では健康要因(サルタリー・ファクター)と呼び、健康要因をつくり、みつけ、強化させていくということが行われます。

疾病生成論と健康生成論とは、どちらが重要か、ということではなく、どちらも重要で、両者は車の両輪、相互補完関係にあるとアントノフスキーは言っています。しかし健康生成論での研究や実践は、疾病生成論よりもきわめて少ないという状況にあり、力を入れていくことが必要です。

健康生成論における健康の考え方

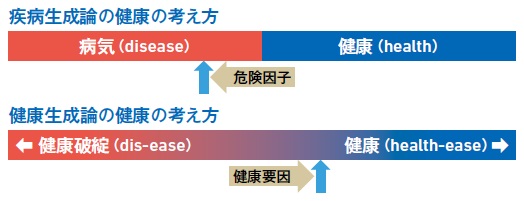

疾病生成論の健康の考え方と健康生成論の健康の考え方は大きく異なります。下の図に模式的に示してみました。⬆が現在の自分の位置になります。疾病生成論では、病気か健康かの2つに1つの考え方です。危険因子によって病気の側に⬆が入り込んでしまいます。危険因子を取り除くことで⬆は病気の側に入らずにすみます。

健康生成論の健康の考え方には二つのポイントがあります。まず、この図では2つに分かれているのではなくてグラデーションがかかっていてどちらともいえない区間が中央にあります。両方の極(端)が「健康破綻(ディス・イーズ:dis-ease)」と「健康(ヘルス・イーズ:healthease)」となっています。これがポイントで、健康破綻と健康の間の連続体上のどこかにある位置を考えます。健康の連続体モデルと言われています。

もう一つのポイントは、健康要因によって、⬆が健康の極側に押し上げられているということです。アントノフスキーは、健康要因がない状況だと人間は自然と健康破綻のほうに近づいて行ってしまうと言っています。それはなぜでしょうか? 答えは、簡単に言えば人間はストレスまみれであるから、ということになります。私たちは常にストレスのシャワーを浴びながら生活をしているので、何もしないとストレスにやられてしまって健康破綻のほうに近づくというのです。

このように疾病生成論での健康の考え方と健康生成論での健康の考え方は大きく異なります。別の次元であると考えることもできるかもしれません。疾病生成論的には健康でも、健康破綻に近くなっている人もいるかもしれません。逆に疾病生成論的に病気であっても健康要因が働いて健康の極に限りなく近く押し上げられることも十分に考えられます。

健康生成論の暗喩(メタファー)

突然ストレスの話が出てきましたが、実は健康生成論とストレスは切っても切れない関係になっています。ストレスの要因のことをストレッサーといいます。音や振動や温度、心理社会的な様々な経験や出来事など、私たちの周りには様々なストレッサーがあります。その中でもがきながら生活をしていると言えます。

アントノフスキーは疾病生成論と健康生成論を流れる川の暗メタファー喩(たとえ)で説明しています。ここに上流から下流まで一本の川が流れていたとします。疾病生成論では、人間は普段は陸地にいますが、何かの拍子で川に落ちてしまう人がいます。落ちてしまって川下まで流されてきた人を救い上げる人がいます。川に落ちてしまった人は病気になった人、川から救い上げる人が医師です。ちなみに上流には川に落ちないようにフェンスを張ったり危険を呼び掛けたりする予防医や保健師たちがいます。

健康生成論のたとえは全く様相が異なります。一本の川が流れているのは同じですが、陸上には誰もいません。全員川の中にいて泳いでいます。川の中に産み落とされて、泳ぎを覚えていき、ずっと川の中で暮らします。川は急流があったり緩やかであったり様々な変化がありますが、川の流れに乗ったり逆らったりしながら泳いでいます。泳ぎがうまい人もいれば、泳ぎが下手な人もいます。泳ぎが下手な人には泳ぎ方を教えてくれる人がいます。溺れてしまった場合助けてくれる人もいます。この川の流れがストレッサーにあたります。そして泳ぐ力や泳ぎ方、泳ぎを助けてくれる人・モノが健康要因です。泳ぎ方を教えてくれるのは医療職だけでなく、家族や友人・知人、支援団体の場合もあるかもしれません。周りを見つつ自己流の泳ぎの人もいるかもしれないでしょう。溺れている人や沈んでしまった人を救出するのは医師や看護師ということになるでしょう。

究極の健康要因“SOC”

アントノフスキーははじめの頃、健康要因としては、ストレッサーをうまく乗り越え、ストレスにより生じる問題を解消するものとして「汎抵抗資源」というものを大きく掲げていました。ここでの資源(リソース)は、お金、文化的安定性、社会的支援など利用可能なあらゆる物事や現象を指しています。

しかしこうした物事や現象だけがあってもダメで、それがストレッサーをうまく乗り越えるうえで役立つ資源だと見極める力が必要です。また、ストレッサーに向き合うことも乗り越える上では必要になってきます。アントノフスキーは人間に、資源を見極めて使いこなしてストレッサーに向き合う力があることを発見し、それを首尾一貫感覚(sense of coherence: SOC)と命名しました。このSOCが究極の健康要因ということになります。

SOCは一言で言ってみれば世の中や自分の人生に対する向き合い方や姿勢の特徴ということでしょうか。具体的には以下に示す3つの感覚から成り立っています。

把握可能感

世の中は安定していて先行きもみえると思えること

処理可能感

何かあってもだれか/ 何かに助けてもらえる、何とかなると思えること

有意味感

生きていくうえで出会う出来事にはすべて意味があって、この先出会うことも挑戦と思えること

SOCは良い経験を繰り返しながら実感して生活することにより形成・発達すると言われています。ではSOCを作る良い経験とは何でしょうか。これについては、長くなるので別の書(山崎・戸ヶ里編「思春期のストレス対処力SOC」有信堂高文社刊、山崎監修・戸ヶ里編「健康生成力SOCと人生・社会」有信堂高文社刊)のほうに説明を譲りたいと思います。

HIV陽性者と健康生成論

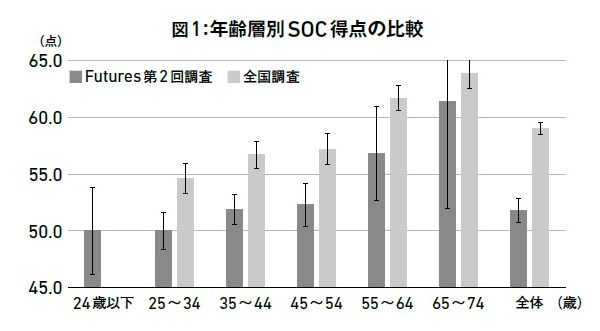

HIV陽性者における健康生成論とSOCについてみていきましょう(図1)。2013年から始まったHIV Futures Japan調査では、SOCについて検討しています。一つの大きな事実は、日本のHIV陽性者のSOC得点が一般住民調査の結果よりも低い値になっていたということです。世界的にもHIV陽性者のSOCは低いのですが、日本では他国(米国、中国など)に比べても著しく低くなっています。SOCは、簡単に言えばストレスをうまく乗り越えるという経験によって

作られます。つまりSOCが低い人が多いということはストレスをうまく乗り越える経験ができなかった人が多い、と解釈することができます。

つまり、疾病生成論的にみるとHIVの治療の進歩にともなってリスク・ファクターであるウイルスを極限まで抑えることができているにもかかわらず、健康生成論的にみると川の流れの中で上手に泳いで健康(health-ease)の極に進むことができないでいる人が多いとも言えるのです。

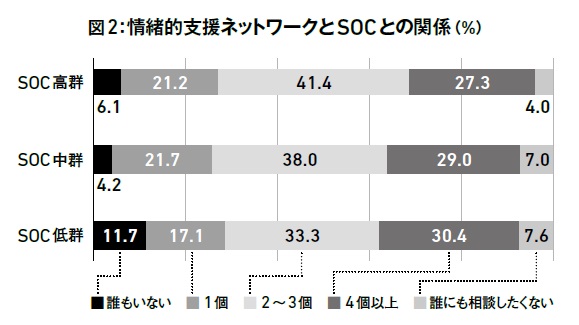

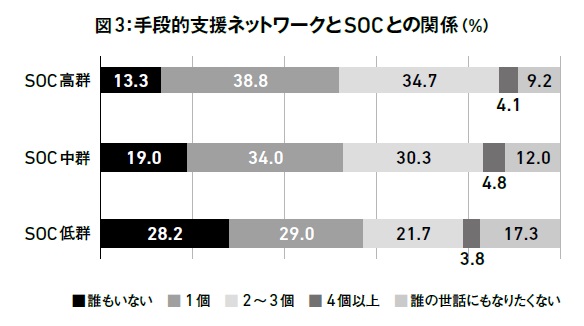

その一方で、HIV陽性者の中にもSOCが高い人がいます。HIV陽性者の支援ネットワークとSOCとの関係を見てみましょう。Futures Japan第2回調査のデータを用いて分析をしました(図2,3)。2014年に行われた一般住民調査でのSOCの得点に基づいて高群(全国偏差値60以上)、中群(40以上60未満)、低群(40未満)にわけました。HIVについての悩みの相談相手(情緒的支援ネットワーク)と体調を崩した時の看病や病院への付添(手段的支援ネットワーク)の二つについて、親、きょうだい、友だち、パートナー、過去に付き合っていた相手など25項目の中から複数選択で回答してもらっています。選択した項目の個数を計算し、[いない│1個│2~3個│4個以上│誰にも相談したくない/世話になりたくない]にわけて範囲の広さを見ました。

この結果、SOC高群ではSOC低群に比べて、「HIVに関連した悩みの相談相手がいない/体調を崩した時の看病や病院への付添がいない」という人は少なく、「誰にも相談したくない/世話になりたくない」と考える人も少ないことがわかりました。SOCが高いことで、自分自身の置かれた状況の意味の理解が進み《把握可能感》、そうした理解に基づき問題に対処するための適切な行動(資源の使いこなし)につながり《処理可能感》、現在の状況に向き合うことができます《有意味感》。SOC高群は、おそらくHIV陽性という現状に向き合い、何かあった時には、何らかの助けを借りたり、誰かを頼ることができたりする人が多いと言えそうです。

この他にも、SOCとメンタルヘルス、SOCと気になる身体症状の数、SOCとHIV関連スティグマ(差別・偏見を受ける)との間にも強い関連があることがわかっています。SOCが高い人ほどメンタルヘルスが良く、気になる身体症状の数が少ないのです。また、HIV関連のスティグマが大きい人ほどSOCが低いこともわかっています。SOCは、HIVとうまく付き合っていくうえでも重要な健康要因となっていると言えるでしょう。

おわりに

健康生成論とSOCの研究はまだまだ少なく、アントノフスキーが言っていたような、疾病生成論と車の両輪をなす域には到達できていません。HIV陽性者のSOCの向上のために、健康生成論に基づいた陽性者同士で資源の発見を共有し実感しあえる取り組みが必要と思いますが、これからの段階です。しかし少しずつ、健康生成論的なアプローチの取り組みや研究の報告が増えてきている兆しもあります。HIV陽性者支援に関する健康生成論的研究についてHIV Futures Japanでも一層取り組んでいきたいと思っています。

![JaNP+ [日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス]](/admin/wp-content/themes/2018.05/images/logo_01.svg)